博物馆的聚光灯下,一门老旧的82毫米迫击炮安静地诉说着往事。八十余年光阴盛盈优配,未能磨灭它的形貌,人们初看或许疑惑:如此“普通”的老炮,何以在中国人民革命军事博物馆的万千藏品中,能独占醒目一隅?直到目光落在金属铭牌上,寥寥数语,瞬间将人们拉回那个硝烟弥漫的战场:“1939年11月,八路军在黄土岭战斗中击毙日军独立混成第2旅团旅团长阿部规秀中将的迫击炮。”

击毙阿部规秀的82毫米迫击炮,现藏中国人民革命军事博物馆

历史的拐点,有时就藏在这不起眼的炮管之中。日军“名将之花”凋零的背后,是晋察冀抗日根据地建立以来,中国共产党领导的抗日武装以根据地为后盾,游击战为矛锋,利用优势地形精妙布置的一次经典战例,亦是根据地反“扫荡”斗争取得阶段胜利的重要标志。

抗战全面爆发以来,中共中央一方面强调建立抗日根据地的重要性,一方面又提倡以游击战作为制敌战术。按照一般理解,根据地强调“据”,是依靠一地区之人力以支援抗战者;游击战强调“游”,其战斗目标往往通过游动中实现。那么,中共领导的各抗日根据地如何将两者结合?抗战时期敌强我弱的战争态势以及中日两国因多种因素形成的战争持久性质,战线犬牙交错,使得根据地与游击战一静一动发挥各自特点,形成相互照应。

以冀中抗日根据地为例,它地处晋察冀边区的山岳地带,又位于日军后方,同时冀中平原的人力、物力资源丰富,能够对该区域内的抗日游击队形成有力支援,两者在战略上有着不可分离、互相依存的关系。尤其是八路军发动群众游击战争,针对日军兵力不足的特点,在敌人后方建立小块小块的根据地,所以游击队依靠的根据地也不是静止的、独立的,而是和其他根据地以及更广大的对日抗战后方构成互相支援的关系,不断分散日军力量,削弱和疲惫敌人。从日军角度而言,中国共产党领导的游击战不断动摇其对占领区的控制力,威胁极大,故在其结束了战略进攻,转到保守占领地的阶段,必然会对一切游击战根据地发起残酷“扫荡”,处于华北平原的晋察冀根据地则首当其冲。

1938年徐州会战结束后,日军就企图通过“扫荡”摧毁抗日根据地,歼灭后方抗日武装。日军对华北占领的一大目的是掠夺资源,“以战养战”,而八路军留在平原农村的小股游击队成为插入敌人后方的楔子,既能滋养、巩固自身,又能对敌人进行扰乱和破坏。为解决根据地威胁,日军在1938年秋季大举围攻晋察冀边区的军事行动基本宣告失败后,调整战略,改为首先肃清平原后转入山地的作战方针,遂调转枪口“扫荡”晋察冀边区的平原带冀中区。当年冬季,日军调集驻平汉铁路北段的第110师团一部,驻津浦路北段的第27师团一部以及分驻各地的1万多伪军,准备以重兵迅速肃清平地,妄图摧毁冀中抗日根据地。

1938年11月12日,日伪出动6000余兵力向大清河以北的雄县、霸县(今霸州市)、容城、新城、固安等地发起进攻,标志着新一轮针对根据地的“扫荡”开始。这次日伪对诸县进行长达26日的围攻,目的是将大清河以北的抗日武装一举消灭或将其驱逐到大清河以南。但在发动进攻之初日军就领教了人民战争的威力,连续遭到我军游击队打击而受挫,冀中军民共同与敌战斗29次,取得击毙日伪军600余人,俘虏伪军1000余人的战绩。

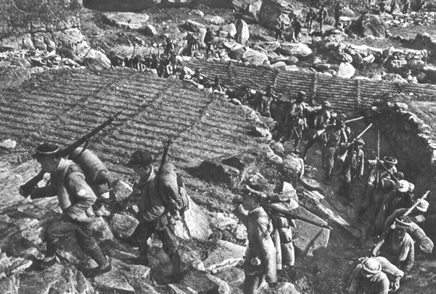

1938年秋季,冀中地区青纱帐里的八路军战士。日军从1938年秋季至1939年春季,对根据地先后进行的5次“扫荡”皆被我军粉碎

敌人第一次进攻被粉碎后,于12月21日卷土重来。此次出动日伪军1500余人,进攻安县、博野等地区,冀中第二军分区组织军民进行抵抗,经一个月战斗,于1939年1月24日击退敌人进攻,消灭日伪军300余人;1月25日,日伪又对冀中发动第3次围攻,出动兵力7000人以上,重点转移到冀中根据地中心区的河间、献县、任丘、肃宁、大城地区,意在消灭驻子牙河以西、以北和滏阳河以东地区冀中军区领导机关和部队。此时冀中根据地主力部队刚改编为冀中军区和八路军第3纵队不久,还未来得及进行军事训练和政治整训,作战经验不足。而敌人这次进攻来势凶猛,以重兵并配合飞机、坦克和火炮助战,形势变得非常严峻。

为解此危局,晋察冀军区下令第三军分区第11大队越过平汉路,配合冀中军区部队进行迎击盛盈优配,首轮殊死抵抗,虽然给敌人造成一定杀伤,但冀中区部分城镇还是被日伪军所攻占,其后敌军开始多路合击,意在消灭我军抵抗部队。危难之际,八路军第120师主力部队进入冀中,迅速与冀中军区部队会合,并肩作战。八路军第120师指挥员贺龙、关向应、吕正操等人经过商议,决定采取避敌锋芒,展开广泛游击的作战方针,将部队迂回于河间、肃宁两县之间,等待歼敌时机。

战机于2月2日出现,当天早晨,日军宫崎联队一部与伪军200余人由河间城向肃宁方向进犯,八路军第120师于曹家庄附近设伏,待敌军进入包围圈后迅速发起冲击。战斗从早晨激战至黄昏,毙伤敌军150人,并追击残敌至河间城下。2月4日,日伪方面又纠集1000余人向大曹村的八路军第716团发起反击,我军依据村庄展开抗击,陆续击退敌人4次猛烈进攻,毙伤敌军300余人,剩余敌军仓皇逃回河间。此次“扫荡”被粉碎后,不甘失败的日伪军于2月9日集结2400余兵力,再次向冀中区发动第4次“扫荡”。10日拂晓,日伪军以坦克、装甲车作为掩护,对八路军第715团所在村落发起进攻,该团战士奋勇抗击,双方激战至下午4点,敌军在遭到大量杀伤后主动撤出战斗,于2月15日转向冀南地区。

尽管自1938年11月以来,日伪军针对冀中根据地发动四次“扫荡”皆以失败告终,但其“扫荡”作战方针并未改变,而是一面暂缓进攻,一面扶持傀儡政权,培养汉奸收集我方情报。1939年3月18日,日军方面得知冀中军区和八路军第120师主力部队在肃宁东南窝北镇一带休整的消息,遂调集9000余人兵力,分别集结于大城、河间、献县、饶阳、安平、藳城等地,而后多路进击,展开第五次“扫荡”。八路军针对日伪军动态迅速制定应对方略,先派出小股部队迷惑敌军,在敌军即将推进至合击点时,八路军主力于19日晚及时跳出合围圈,转移至河间东北一带,以游击战向敌袭扰的同时,120师与冀中军区分别从敌军空隙中向外侧完成转移。至4月1日,八路军主力全部完成撤退,日伪第五次“扫荡”如重拳打在棉花上,再度扑空。

经过五个月反“扫荡”作战,冀中军民提高了坚持平原抗日游击战争的信心,巩固了冀中平原抗日根据地。

1939年是晋察冀根据地史上的关键一年。自根据地成立以来,发展至1938年底,部队已发展至9.4万人,为了更好担负巩固敌后抗日根据地,从1939年2月10日,八路军总部发出整军训令起,根据地就开始分期、分批进行整训,以便更好负担巩固敌后根据地、开展敌后游击战争的任务。与此同时,冀中地区反“扫荡”斗争取得重大战果,八路军第120师在冀中区转战的8个月中,圆满完成中央军委赋予的巩固冀中、帮助三纵队和扩大部队的三项任务。期间,该师共与敌人进行大小战斗116次,歼灭日伪军4900余人,部队扩大两倍以上。120师进入冀中时为6300余人,于9月撤离时已达到21900余人。

华北敌后抗战力量的暴增则让日本方面大为头疼,他们认为“由于共军势力广泛渗透、顽强进行活动,我各部队对其警备地区周围,经常反复进行肃正讨伐”,遂开始实施第三期作战,时间为1939年10月至1940年3月,即冬季“扫荡”作战。不过在10月到来之前,日军华北方面军企图以所谓“牛刀子战术”,远距离奔袭晋察冀抗日根据地后方机关和学校驻地陈庄,结果收到消息的八路军及时将后方机关、学校人员和群众安全转移,9月25日敌人占领陈庄时,“扫荡”扑空。八路军第120师则调整部署,对攻占陈庄的日军实施反包围,持续数日战斗,取得歼敌1380余人的战绩,成为又一场“模范歼灭战”。

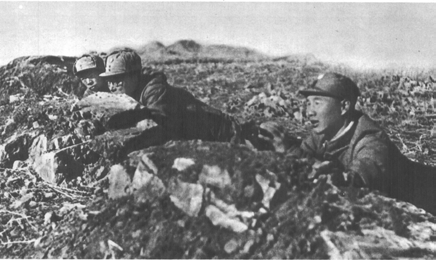

在陈庄准备作战的八路军

进入1939年10月,日军对晋察冀边区平汉路西基本区进行疯狂的冬季大“扫荡”,企图消灭军区部队主力,摧毁根据地,日军蒙疆驻屯军独立混成第2旅团成为这次作战的刀锋。在侵华日军序列里,蒙疆驻屯军与关东军有密切的渊源。该名称原为内蒙古地区的日本陆军部队统称,七七事变后,诸如由东条英机为司令官的日军察哈尔派遣兵团(辖关东军独立混成第1旅团、混成第2旅团、第15旅团)等驻蒙部队频繁到华北作战,太原会战结束后,日军根据华北战争情况,于1937年12月27日将驻蒙兵团编制成军,担负内蒙古、察南及晋北地方之军事任务。1938年7月4日,驻蒙军改组编入华北方面军作战序列,配合日军“扫荡”计划,成为八路军的主要劲敌。

1939年10月中旬,日军对晋察冀抗日根据地发动冬季“扫荡”。但令日军没想到的是,第三期作战刚开始,驻蒙军第2旅团就出事了——1939年10月28日,第2旅团在山西广灵地区遭到八路军袭击,伤亡惨重。据当事人回忆,战斗开始后,时任八路军第120师359旅719团营政治教导员彭清云瞄准了一位日本胖军官射击,开枪后胖军官便应声倒下,日军阵营顿时大乱。事后得知,被彭清云击中的那个胖军官就是日军驻蒙军第2旅团旅团长常冈宽治少将。由于此役后常冈宽治再也没有出现在中国,长期以来被认为此人在广灵被我军击毙。直到近些年通过日方资料才得知,常冈宽治并未死亡,而是中枪负伤,不久后被调回日本本土。

常冈宽治的接替者很有名——阿部规秀。

盛盈优配

盛盈优配

日军中将阿部规秀

阿部规秀毕业于日本陆军士官学校第19期,七七事变后,调任关东军第1师团步兵第1旅团旅团长,驻屯黑龙江省孙吴地区,早在1937年8月就晋升为陆军少将。到1939年10月接替驻蒙军第2旅团旅团长时,阿部规秀刚晋升中将,比前任旅团长的军衔还要高一级。

阿部规秀以“山地战专家”著称,到任后的他不惧八路军利用山地进行的游击战术,又急于建功,几乎第一时间就组织部队进行“扫荡”。此前日军作战往往都在平原地区,以县城为核心展开,而这次阿部规秀却大胆地直接挺进山区寻找八路军主力。11月3日拂晓,日军驻蒙军独立混成第2旅团第1、第4大队由涞源出动,向深山峡谷、地势险要的银坊、走马驿一带进犯,试图直扑根据地。其先头部队为大队长辻村宪吉所部数百人。

我军方面,时任晋察冀军区二分区司令员杨成武是一位红军老将,反“围剿”和长征时期屡立战功,七七事变后,又参与平型关等诸多战役,加上此前经过一年多反“扫荡”斗争,杨成武以及晋察冀抗日军民早就积累的丰富作战经验,为打击日军嚣张气焰,他们决定把设伏地点选在山岭陡峭的雁宿崖地带,由晋察冀军区第一军分区第1、第3团各一部完成部署,切断日军退路和封锁前进谷口。而后第3大队与进犯到银坊的日军先行交战,而后边打边撤,将日军诱至雁宿崖一带,等到日军行至雁宿崖以南的险峻山地,杨成武率领的三个老红军团从峡谷两侧发动突袭,激战竟日,日军先头部队辻村宪吉以下500余人被全部歼灭。与此同时,八路军第120师715团一部,阻击了另一路进犯日军,有效配合了雁宿崖的战斗。

1939年11月6日,正在向黄土岭行军的八路军战士。黄土岭位于今河北涞源县境内,处于太行山北部群山之中,有一处峡口形似一条长“口袋”,是设伏的极佳地点

报捷后,晋察冀军区和120师根据日军遭到打击后必来报复的规律,迅速组织部队撤离战场。果不出所料,首战受挫让“山地战专家”阿部规秀恼羞成怒,他迅速集结1500人准备发起更大规模的复仇式“扫荡”。11月4日,日军独立混成第2旅团一部在阿部规秀的率领下进犯雁宿崖,但此时八路军早已人去崖空,日军顺利通过雁宿崖,向黄土岭推进,继续寻找八路军主力决战。

1939年11月,河北省涞源地区,黄土岭围歼战期间,八路军晋察冀第一军分区的机枪手在屋顶架设机枪

黄土岭位于今河北涞源县境内,处于太行山北部群山之中,地势险要,有一处峡口形似一条长“口袋”,是设伏的极佳地点。早已掌握日军动态的杨成武采取“诱敌入瓮、据险伏击、牵制增援”的战法,以少数兵力采取“时堵时撤、若即若离、激怒日军”的方式节节抗击,将敌军诱至黄土岭以东的峡谷地区。6日,阿部规秀率部抵达黄土岭地区时,八路军已完成部署,晋察冀军区第一军分区第1、第3、第25团、第3支队,第三军分区第2团和八路军第120师特务团乘机在一夜之间完成了对日军的包围。

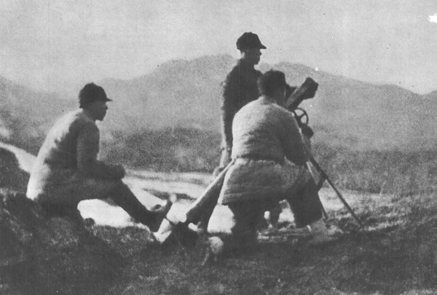

1939年11月,雁宿崖—黄土岭歼灭战期间,晋察冀军区一分区司令员杨成武(右)、副司令员高鹏(中)、政委罗元发(左)正在观察战场

7日,天空下起绵绵细雨,阿部规秀的队伍从清早就出发,至15时左右,全部进入黄土岭地区的峡谷山道。伏击时机成熟,八路军从四面八方一齐攻向日军,著名的黄土岭之战打响。据《国民革命军第八路军史》记载,战斗开始后,八路军利用地形优势,对日军形成四面包围之势,又调动100多挺轻重机枪一齐射向日军,将其压缩在长约1.5千米、宽约100米的山谷内。中国共产党一向重视发展、动员群众参战,认为人民战争是抗战的主体和胜利之本,平时注重的群众工作也在此役收获极大效果,战斗期间,附近涞源、易县、满城、完县(今河北顺平县)的基干自卫队,踊跃参加巡逻警戒,运送伤员和弹药;人民群众还到前线为八路军送饭、送水,极大鼓舞了参战将士。

军民齐心协力抗战,加上八路军对地形的巧妙运用,黄土岭峡谷里的日军在机枪压制下死伤惨重,尸横遍野。已成瓮中之鳖的阿部规秀一面发电向友军求援,一面指挥部队负隅顽抗,企图强行打开一个缺口,冲出我军包围圈。激战中,晋察冀军区第一军分区第1团团长陈正湘,通过观察,发现了日军的指挥所和观察所,他立即指挥军分区炮兵连摧毁这两个重要目标。当时八路军缺少重武器,更不可能有飞机、坦克助阵,在进行伏击战时,能够充当炮击主力的,是能随带随走的迫击炮。82迫击炮与60迫击炮并称为二战中国战场两大迫击炮。尤其是生产于1931年的国造82迫击炮,重69千克,但可拆分为三个部分,结构简单,运输方便,同时造价低廉,故而成为中国军队的首选。

1939年11月,黄土岭战斗期间,几名八路军战士正在操作一门82毫米迫击炮。黄土岭之役,日军中将阿部规秀就是被我军用这种迫击炮击毙

随着陈正湘一声令下,八路军战士们操作一排迫击炮打向目标,爆炸声响彻山谷。这一阵炮击之后,八路军发现山谷里的日军变得惊慌失措,开始左突右冲,秩序混乱。后来才得知,这是因为他们失去了指挥系统所致,正是刚才那阵炮击,让他们的旅团长阿部规秀命丧黄泉。

阿部规秀被击毙时,黄土岭战斗还在持续。剩余日军在失去指挥官后,被迫收缩兵力固守。激战至8日中午,日军第26、第110师团前往增援,准备与独立混成第2旅团残部会合进而对黄土岭地区的八路军形成反包围。八路军方面发现战况不利,且7日伏击战已取得重大战果,遂在日军援军抵达前适时撤出战斗。

黄土岭之战,我军歼灭日军旅团长以下900余人,极大振奋了全国军民的抗战士气。关于阿部规秀之死的细节,多年以来出现过多种说法,例如在日本新闻报道里,阿部规秀是指挥作战时被炸,右腹部及双腿数处受伤,但仍指挥战斗,直到当晚伤重不治身亡,死前竟然还俯首向东方遥拜,离谱得像演义小说。而主流观点认为,阿部规秀死于八路军战士李二喜操作的82迫击炮,而且是当场就被炮弹炸得支离破碎,也正因指挥官突然死亡,日军才一度陷入无序混乱,这种说法显然更符合逻辑。击毙阿部规秀的这门迫击炮,至今仍保存在中国人民革命军事博物馆。

击毙日军中将,这是抗日战争全面爆发以来鲜有的战绩,国内各大报刊争相登载这一捷报。晋察冀军区闻讯后给战斗部队发去嘉奖令,称:“在黄土岭战斗中,我第一军分区炮兵连充分发挥了炮兵的作用,给予敌人以极大的杀伤和威胁,以准确的射击命中敌酋,使敌失去指挥与掌握,致全线动摇而陷于极端混乱状态中,并密切配合我之步兵获得黄土岭的胜利。”国民政府军事委员会委员长蒋介石也致电八路军总司令朱德予以嘉奖。

“名将之花凋谢在太行山上!”1939年11月20日,日本报纸《朝日新闻》发出如此哀叹。也在同一天,日军出动兵力2万人左右,分路向边区中心阜平进攻。经历此前一系列挫败后,日军不得不增兵进行更大规模的全面“扫荡”,企图将军区主力部队压缩于阜平地区聚而歼之。面对敌人更疯狂的反扑,晋察冀军区确立避免与敌人决战,适当分散于敌人周围,以积极的游击动作迷惑和疲惫敌军,抓住有利战机歼灭敌人的指导方针,于12月4日在高洪口地区再次取胜,歼灭日军木内大队长以下300余人。

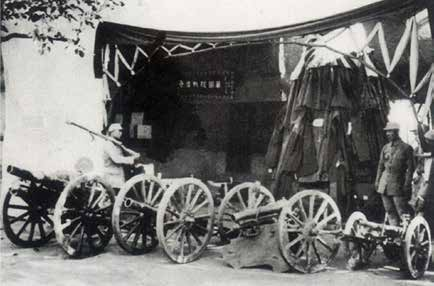

黄土岭歼灭战中,八路军缴获的部分武器。击毙日军中将,这是抗日战争全面爆发以来鲜有的战绩,国内各大报刊争相登载这一捷报

1939年12月8日,晋察冀抗日根据地历时40余天的冬季反“扫荡”战役以胜利告终。据《晋察冀抗日根据地史》载,此次作战期间,北岳区部队与敌人战斗108次,毙伤敌军3600余人,缴获大批武器弹药与军用物资。军区部队也付出了伤亡2000人左右的代价。冬季反“扫荡”作战中取得的一系列胜利,不仅消灭敌人的有生力量,而且对日伪形成极大震慑。尤其在黄土岭一役击毙阿部规秀,使得日军在此后“扫荡”作战中不敢轻易以1个大队的兵力深入根据地进行袭击盛盈优配,而其大部分兵力又被游击队所牵制,胶着在各“点”“线”上,难以抽调。从而,为晋察冀根据地赢得了一个相对稳定的环境,客观上巩固和扩大了抗日根据地。

金鼎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。